三河地震により本堂や山門も倒れる

応仁寺の本堂(現在の碧南市油渕町)原田三郎さん撮影

応仁寺の本堂(現在の碧南市油渕町)原田三郎さん撮影

蓮如上人(1415~1499)ゆかりの寺として知られる応仁寺は、むかしから地元・西端の人びとが大切にまもってきた、西端のシンボルともいえるお寺です。

三河地震では、このお寺の本堂や山門も倒れ、つぶれてしまいました。

当時、お寺の境内には明治第二国民学校(現在の西端小学校)の校舎もあり、一部が壊れてしまいました。

三河地震から10年。本堂の再建工事はじまる

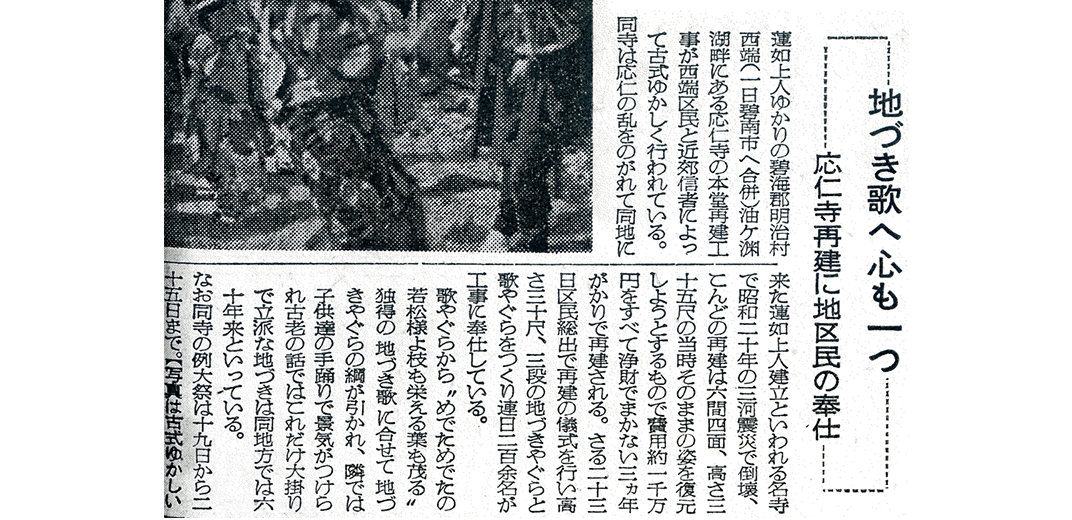

中部日本新聞(現在の中日新聞)1955年4月1日

中部日本新聞(現在の中日新聞)1955年4月1日

三河地震から10年がたち、地元の人びとの念願だった応仁寺本堂の再建工事が始まったことを伝える記事です。

工事の費用はすべて寄付でまかなわれたこと、西端の人びと総出で再建の儀式が行われたことなどが報じられています。

本堂の再建工事は3年がかりで

現在の応仁寺

現在の応仁寺

現在の応仁寺。本堂の再建工事は3年がかりで行われ、1957(昭和32)年に完成しました。

駅の待合室も地震で崩れる

名鉄大浜港駅の待合室(現在の碧南市中町)碧南市教育委員会提供

名鉄大浜港駅の待合室(現在の碧南市中町)碧南市教育委員会提供

明治時代、大浜港は名古屋港につぐ重要な港とされていました。その名前は、1914(大正3)年にのちの名鉄三河線となる三河鉄道が開通したとき、南の終点の駅につけられます。

多くの人と貨物が行き交った大浜港駅、その待合室も、地震で変形してしまいました。

かつての大浜港駅は今

現在の名鉄碧南駅

現在の名鉄碧南駅

かつての大浜港駅は、いまは碧南駅と呼ばれています。1954(昭和29)年、碧南市の発展を願い、その表玄関にふさわしいとの理由で、名前が改められました。

本田忠鵬の墓がある康順寺も倒壊

康順寺の本堂(現在の碧南市札木町)原田三郎さん撮影

康順寺の本堂(現在の碧南市札木町)原田三郎さん撮影

康順寺は、わずか9歳で西端藩主となり、最後の藩主として明治維新を迎えた、本田忠鵬(1856~1896)のお墓があることでも知られています。

おそらくは西端の殿様も訪れた歴史ある康順寺の本堂は、東南海地震では持ちこたえていましたが、37日後の三河地震で倒壊してしまいました。

康順寺の今

現在の康順寺

現在の康順寺

本堂は鉄筋コンクリート造りに建て替えられていて、境内は美しく整然としています。

(キャッチネットワーク発行 DVDブック「三河地震から70年」)